コラム

サステナブル資材 ダンボールの可能性への取組み

「ダンボールはどんな時に使用しますか?」と質問すると、ほとんどの方は「目的地まで安全にモノを運ぶときや保管の際に使用するもの」と答えると思います。

当然、その通りですよね。しかし、最近はいろいろな場面でダンボールが使用されていることをご存じでしょうか?

それはダンボールはリサイクル100%可能であり、加工しやすく軽くて強くてSDGsの観点からも優れた商品特性を持っているからです。それらの特性を活用して上記以外の活用法がどんどん出てきているのではないかと思われます。

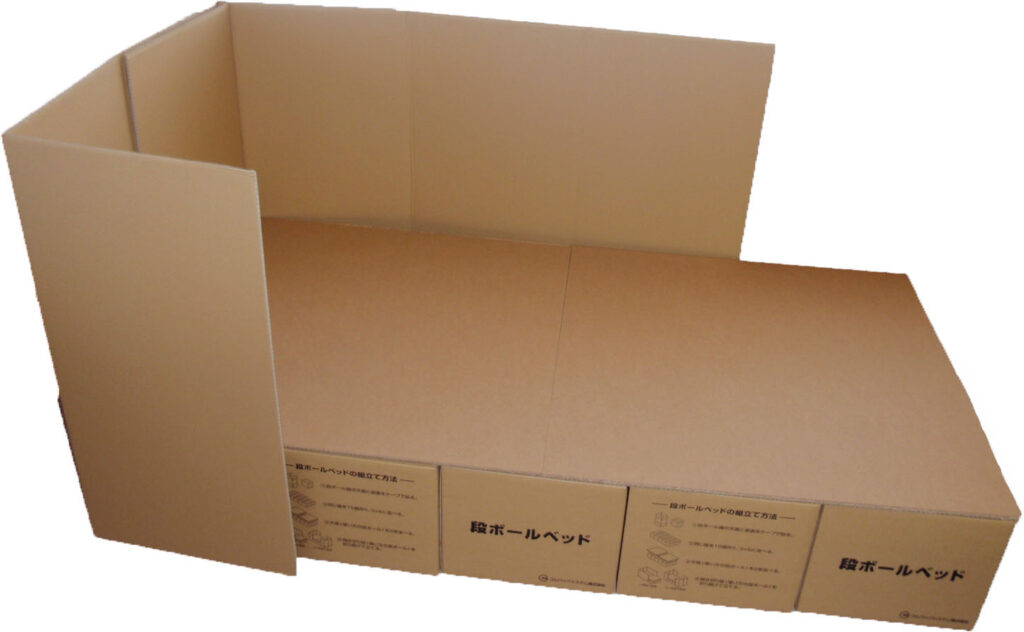

その一例として、最近よく新聞紙面やテレビニュース等で報道されていますが「災害地向けのダンボールベッドやプライバシー保護のパーテーション(間仕切)」があると思います。

ここ最近の異常気象(毎年のことで異常気象とはもはや言わないかも・・)により全国各地で大規模災害が発生していることは周知の事実です。その際に被災された方たちの二次健康被害を防止するためにダンボールベッドやパーテーションが業界団体や地域の企業から提供されております。それにより、エコノミークラス症候群や呼吸障害、寒さを防止・低減する効果があるとされ東日本大震災以降、急速に普及しました。当社においても地元の長野県上田市や、近隣の東御市・青木村と「災害時における物資供給の協力に関する協定」を締結しており、万が一地域の方が被災された際は、速やかに物資を供給することとしております。

他にも代表的なところでは、「ダンボール製遊具」「ダンボール製迷路」「段ボール製家具や什器」等はECサイトでも様々なメーカーから購入することが可能となっています。これらは製造メーカー各社、ダンボールの特性を上手に活用しており新たなマーケットづくりに取り組んでいるところではないかと感じられます。当社も大きくPRはしてはおりませんが、これまで地域からのニーズ・要望があった際には様々な商品開発と提供を行ってきました。

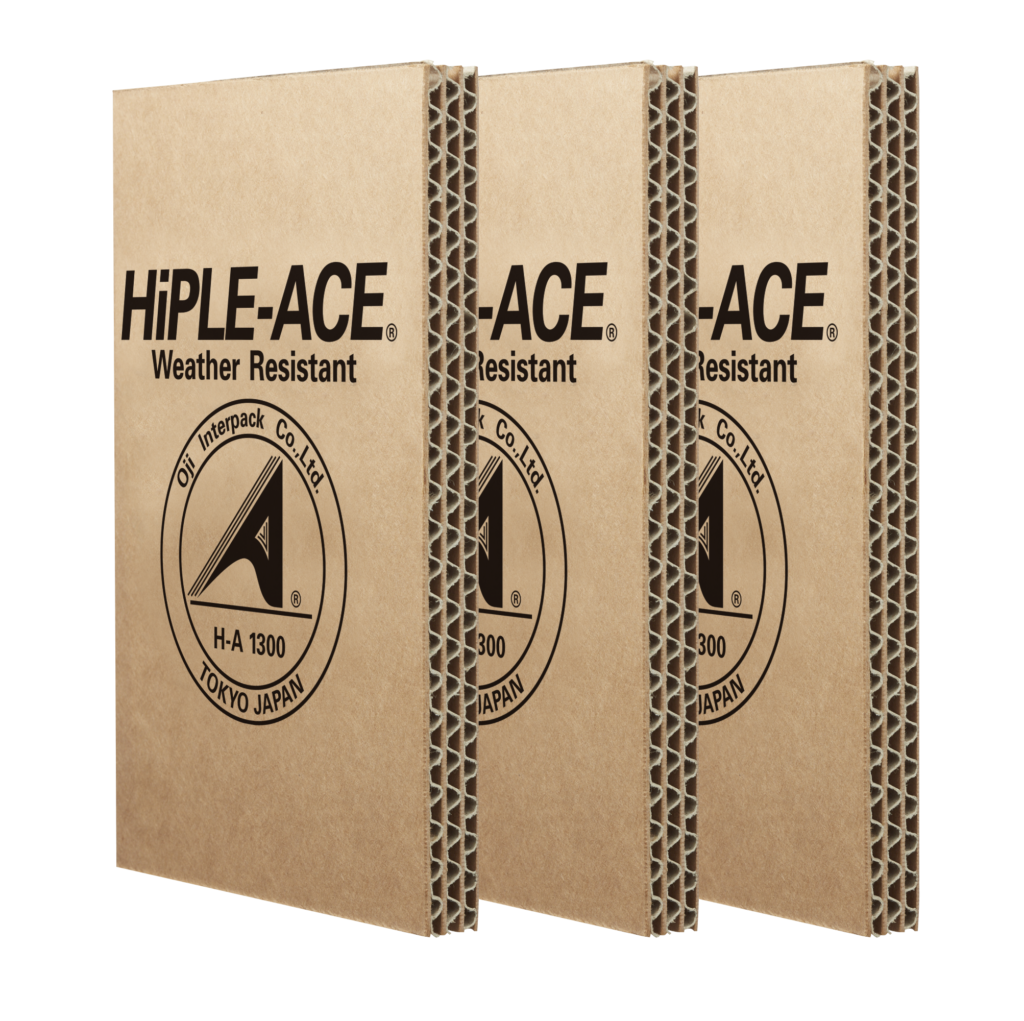

ところで、当社は以前より当社が扱う主力資材「強化ダンボール」を活用した新たな分野でのダンボールの可能性への取り組みを進めてきました。

当社が扱う強化ダンボール(商品名:ハイプルエース)は木材に匹敵するような非常に強い強度を保持している特殊強化ダンボールです。そのうえに軽くてリサイクル100%可能なサステナビリティ資材であります。

通常は、輸出梱包や重量物梱包でよく目にする木箱梱包をリサイクル100%可能な強化ダンボールへの転換提案をすすめることで環境配慮や作業性向上、コストダウン提案など重量物包装の代表格としてお客様にその価値提供を行っております。

先日、公立大学法人長野大学社会福祉学部教授である繁成剛氏の作品展が上田市のまちなかキャンパスうえだ、というところで開催されるということでお誘いをうけ行ってまいりました。

繫成教授は1979年から長きにわたり福祉用具をデザイン・考案してきており、今回「やさしさのかたち」と題して、これまでの代表的な福祉用具の展示・紹介がされておりました。45年間にわたり「本当に必要なものは何か?」を常に問いかけながら、障害のある人や家族の生活が楽しくなるような「もの」や「こと」をデザインし、提供されきたということです。

どの用具も使用する障害のある方の立場にたって一人一人にあわせて、細かな改良・工夫を重ね続けており、業界は違えども「ものづくり」とはこうであるべきだと強く感じることができました。

当社は、数年前より繫成教授とともに産学連携での商品開発に携わってまいりました。

繁成氏のこれまでの福祉用具に関わる高度なノウハウ・経験、実績と当社の持つ保有資産を組み合わせることで、ダンボールを活用した新たな分野への挑戦でした。

そしてその商品「ナッツロール」は現在上田市のふるさと納税返礼品としても登録されており地域の活性化にも貢献しています。

加えて「第18回キッズデザイン賞」も受賞しております。

*キッズデザイン賞についてはこちらを参照ください

ナッツロールは強化ダンボール(ハイプルエース)の特性を上手く活用し作られており、障害のある子供たち向けの「バランス感覚遊具」です。大きさも大小2パターン用意しておりますが、CADCAMで加工するために希望寸法での製作も非常に簡単に可能となっています。

導入施設や購入者の方たちからの使用後の評価も高く、当社にとってはとてもやりがいのある取り組みとなりました。

あわせて当社にとってはもちろん初めての福祉分野への取組でありましたが、成果として少しでも障害のある方々に喜んでいただきその分野において貢献することができたとすれば幸甚であります。

もちろん当社単独で今後も新たな商品の開発及び商品化は行っていきますが、先述のように異なる業種業界の方々と協業することにより、より大きな効果を生み出せることがあるはずです。既存の枠・視野にとらわれずに新たな活用分野へ向けた「ダンボールの可能性」を追求していければと思います。