コラム

気候変動と当社の取組み

早いものでもう11月の後半にさしかかっています。あとひと月ちょっとで年末年始です。

今年も例年以上に異常な暑さの年となりましたが、ここで当社が事業を展開している長野県の中長期の気象状況の推移を簡単にまとめてみました。

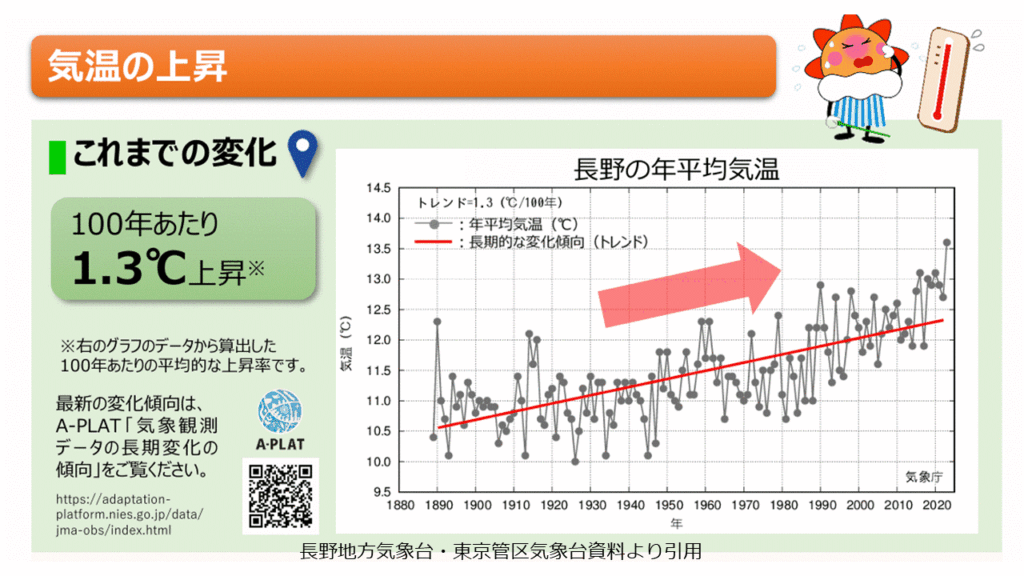

👇まず、長野地方気象台・東京管区気象台の資料をご覧ください。

これらのデータによると、100年あたり約1.3℃上昇し、その温暖化による影響で台風の動力源となる大気中の水蒸気量が増加し、降水量が増えることでゲリラ豪雨や台風が頻発化・強大化する傾向がみてとれます。(「100年に1度の・・・」というニュースが頻繁に聞かれるようになりました。)

その最も身近な例としては、2019年の台風19号による千曲川の堤防決壊など、甚大な被害が発生しました。

大風19号により当社が位置する上田市の別所線鉄橋が崩落した画像になります。当社社員にも避難指示が出たり取引様が被災されるなど地域経済に大きな打撃を与えました。

🌡️そのほかにも気温上昇がもたらす具体的な影響として、自然環境への影響が顕著になっています。

特に長野県の特産品である農作物にも気温上昇は大きな影響を与えている(今後与えていく)といわれています。 例えば・・・

•りんごの品質低下 平均気温が2℃上昇した場合のシミュレーションでは、りんごの「ふじ」で発芽期や開花期が早まり、生育が旺盛になる一方で、収穫期には果実重が増えても、果皮色、硬度、糖度、酸味、蜜入りが低下し、成熟不良果の割合が増加することがわかっています。日焼け果などの果面障害の発生頻度も高まると予測されています。

•レタスの栽培困難化 レタスは高温になると「抽だい(とう立ち)」が発生しやすくなります。平均気温が1℃または2℃上昇すると、栽培が困難になる時期や品種があることが明らかになっています。また、高温期の生理障害である「チップバーン」の発生も増加すると懸念されています。

•病害虫の増加 病害虫の発生期間が長期化したり、年間の発生回数が増加する可能性も指摘されています。

•水稲の品質低下 登熟期に高温が続くと、一等米比率が低下し、「白未熟粒」や「胴割粒」が増加する傾向があります。また、高温により土壌中の窒素が過剰に増えることで、倒伏などの影響も懸念されています。

【当社の事業環境に直接的な影響を及ぼす気候変動】

春から秋にかけて、地域で収穫される農作物を梱包・輸送するダンボール製品の受注を多くいただいている当社にとって気候変動によるこれらの影響は当社の事業環境に大きな影響を与え続けています。

そこで当社はかねてより、この危機的な状況をどうにかしないといけない、次世代にしっかりと引き継げる環境にしていかなくてはいけない、という想いからこれまでの「生産」活動に「環境」活動をリンクさせて様々な取り組みを実施してきました。温暖化の大きな要因といわれている二酸化炭素排出量削減はもとより、あらゆる環境負荷物質の削減や生産活動の改善改良による直接的・間接的な影響度低減・・等々。(これらは当社の環境経営レポートに記載しています)

当社の理念は、「地域と社会への貢献」であり、この中には環境貢献も当然含まれています。微力ではありますが、胸を張って次世代により良い地域を引き継ぐことができるよう今後も全社員で取り組みを強化していく予定です。